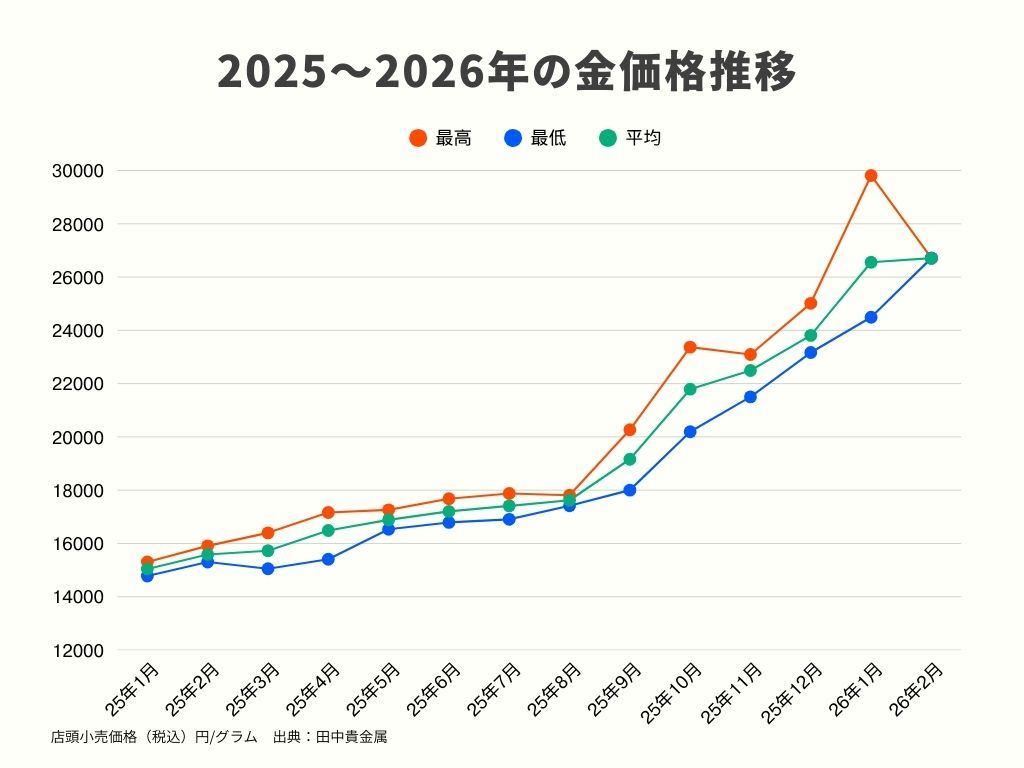

金価格は上昇を続けていますが、2026年1月30日の金相場では歴史的な急落を見せました。

今後、金相場は下落に転じるのでしょうか。「価格高騰を見越して購入した金の価値がなくなるのでは?」と不安な人も多いでしょう。

この記事では、金が下落する6つのシナリオを解説。過去の暴落事例から学び、下落局面で損をしないための賢い対策や、高価買取のタイミングまでを紹介します。

本記事に記載された将来の価格見通しや市場動向は、複数の業界レポートや公開情報をもとに編集・推定したものであり、いかなる投資判断を保証するものではありません。ご自身の判断と責任において参考情報としてご活用ください。

目次

【2026年版】金価格の最新動向

金価格は一時的に下落する場面があっても、長期的には底堅い動きを見せています。

2026年1月3日(米国時間)、アメリカがベネズエラに攻撃し、マドゥロ大統領を拘束。これを受けて国際的な緊張感が一気に高まり、安全資産としての金へ資産流入したことで、金価格が上昇しました。このほかの要因でも金価格は上昇を続け、レバレッジをかけた買い入れも重なった結果、29日までに国内金価格は一時1gあたり3万円を超えるほどの高値にまで上昇。

しかし、アメリカのトランプ大統領がFRB次期議長にケビン・ウォーシュ氏を指名すると発表したことや、短期取引による利益確定売りが相次いだことをきっかけに、30日のNY市場では金価格が高値圏から急落し、大幅な調整局面となりました。週明けとなる2月2日の国内金価格も1グラムあたり2万6,000円台まで下落し、短期間で大きな調整を見せたといえます。

その後は上下を繰り返していましたが、2月12日の国際金価格は再び急落する場面も。1月の米国雇用統計が市場予想よりも好調だったことをきっかけに、利下げが遠のいたことが要因と見られています。

ただし、この下落は「一時的なもの」との見方が多く、市場では依然として強気な見方が優勢です。

短期的な価格変動はあるものの、長期的には回復が見込まれると考えられています。

出典:金価格 店頭小売価格(税込)円/グラム|田中貴金属

市場の動向を反映し、金の買取価格も短期間で大きく変動しています。2026年2月24日現在の金買取相場は、以下のとおりです。

参考:次期FRB議長にウォーシュ元理事:識者はこうみる|ロイター

長期的には継続的に上昇する見通し

長期的に見ると、金価格は上昇を続けるとの見方が多く示されています。あくまで予測の域を出ませんが、これにはいくつかの理由があります。

まず、世界的に金需要は拡大を続けていること。経済不安やインフレ懸念、地政学リスクの高まりを背景に、安全資産としての需要は依然として強く、古来より価値保存の手段とされてきた金は現代においても資産防衛の受け皿として買われています。

加えて、新興国の経済成長に伴い、宝飾品や電子機器など工業分野での需要も増加中。さらに、各国中央銀行も資産の多様化を目的に金の保有量を増やしており、2024年の購入量は約1,000トンと半世紀ぶりの高水準となりました。

いっぽうで、金は有限な資源であり、新規鉱脈の発見減少や採掘コストの上昇によって供給が制約されつつあります。需要が急減する可能性は小さいとみられるため、供給制約と需要増加が重なれば、長期的に金価格の上昇につながると予想されます。

金価格の今後の予想について詳しく知りたい人は、こちらの記事もおすすめです!

>>金価格は今後どうなる?10年後・20年後のAI予想も!

短期的には一時下落することも考えられる

短期的な金相場では、一時的に価格が下落する局面が訪れる可能性があります。価格が急騰しメディアやSNSで話題になると、投資初心者が一斉に参入し、一時的な買い需要によってさらに価格が押し上げられることがあります。

しかし、需要が一巡すると、反動で金価格が大きく下落に転じる展開も少なくありません。とくに初心者層は下落局面で一斉に売却へ動く傾向があり、それが下げ幅を拡大させる要因となります。

このように、長期的には上昇が見込まれる相場でも、短期的には需給の変化によって大幅な下落リスクが存在する点を理解しておく必要があります。

2026年、金価格は下落する?それとも持ちこたえる?

結論として、2026年の金価格は大きく下落しにくい状況にあります。その理由は、現在の金相場が一時的なブームではなく、価格を下支えしやすい環境が続いているためです。

まず注目したいのが、各国の中央銀行による金の購入です。中央銀行は外貨準備を分散する目的で金を買い続けており、こうした動きは短期的な値動きに左右されにくい、安定した需要といえます。実際、ロイター通信などでも、新興国を中心とした中央銀行の金購入が金価格の下支えになっていると報じられています。

次に重要なのが、アメリカの金融政策です。FRBは、インフレの状況を見ながら金融緩和に向かうとの見方が多く、利下げが続けば金利は低い状態になりやすくなります。金利が低いと、利息がつかない金でも相対的に魅力が高まり、価格が大きく下がりにくくなります。この点についても、多くの金融機関や市場関係者が「金にとってプラスに働く」と評価しています。

さらに、長引くロシアのウクライナ侵攻などに加え、アメリカによるベネズエラ・マドゥロ大統領拘束で、地政学リスクが一気に高まりました。世界情勢や経済の不安定な状況が続く限り、安全資産として金が選ばれやすい環境は続くでしょう。

こうした点を総合すると、2026年の金相場は一時的に値下がりする場面があったとしても、長期的に大きく下落する局面が続くとは考えにくいでしょう。

参考:「各国中銀、11月も金購入 26年末までに価格4900ドルに=ゴールドマン」(2025年11月18日)|ロイター

金価格が下落するのはどんなとき?考えられる6つのシナリオ

現在の金相場は高値圏にありますが、今後の経済状況や市場環境によっては、金価格が一時的に下落する可能性もあります。ここでは、金価格が下落する場合に考えられる主な6つのシナリオを見ていきます。

- ドル高になる

- アメリカが利上げする

- インフレーションが緩和する

- 株式などリスク資産が上昇する

- 地政学リスクが緩和する

- 金の供給増・需要減

ただし、これらはあくまでも予測です。「こうなる可能性がある」ことを念頭に、金価格の下落要因になり得る点について解説します。

①ドル高になる

一般的に、金価格と米ドルは逆相関関係にあるといわれています。つまり、ドル高になると金の価値が下がる傾向にあるのです。

世界の通貨に対して米ドルの価値が上がると、米ドル以外の通貨の価値が下がり、米ドル以外の通貨で換算したときの金価格が相対的に上昇します。このため、米ドル以外の通貨で取引を行う投資家の金需要が減少し、金価格が下がる傾向にあります。

米ドルは世界の基軸通貨となっており、金の国際取引においても米ドル建てで取引されることが基本。そのため、金価格と米ドルには強い結びつきがあるのです。

ただし、突発的な経済危機や地政学リスクの高まりがある際は、逆相関関係が崩れることもあります。

②アメリカが利上げする

アメリカの政策金利と金価格の間には、逆相関関係があります。一般的に、金利が上昇すると金価格が下がり、金利が下がると金価格が上がります。

金利というのは、いわば利子のことです。たとえば、銀行にお金を預けていると利子がつきますが、金利が上がるともらえる利子(お金)が多くなります。つまり、金利が上昇すると、金へ投資する魅力が下がるため、金価格が下がるというわけです。

歴史的にもFRBが利上げを実施した局面では、金相場が下落となるケースが多く確認されています。

参考:金価格の動向と金利について|JOGMEC

③インフレーションが緩和する

インフレーション(以下インフレ)の動向も金価格に大きな影響を与えています。

一般的に、インフレが進行すると金価格が上昇しやすくなります。これは、インフレでお金の価値が下がるとものやサービスを買えなくなるいっぽうで、金の価値は失われにくく、「安全資産」としての需要が高まるからです。

2026年は、世界的にインフレ率が少しずつ落ち着いていくと見られています。地域差はあるものの、米国・ユーロ圏ともに物価上昇率は縮小傾向にあり、日本も2026年度前半には鈍化が予測されます。このインフレ圧力の緩和により、金への投資需要が一巡し、価格上昇のペースは落ち着く可能性があります。

さらに、インフレ抑制のためにFRBが利上げを行った場合には、金利上昇による圧力から金価格は下落に転じる可能性があります。近年でも、コロナ禍後のインフレ高進に対応して急速な利上げが実施され、金相場の上値は抑えられる展開となりました。

インフレや利上げは互いに関係しているため、世界動向にも目を向けておく必要があります。

参考:金価格の動向と金利について|JOGMEC

参考:世界成長:まちまち、かつ不確実|IMF

④株式などリスク資産が上昇する

株式をはじめとするリスク資産の上昇、いわゆる「リスクオン」局面は、金価格にとって逆風となる傾向が強いです。

株価が上がると投資家は株式投資(リスク資産)に資金を集中させるため、相対的に金の需要が低下しやすくなります。世界経済や市場環境が安定して株価が上昇しているときは、「有事の金」としての魅力が薄れるためです。

歴史的にも、1989年の冷戦終結後には株式市場の活況が続き、その影響で金相場は長期にわたり低迷しました。

世界的にリスク資産が上昇し始めたら、金価格が下がることを念頭に置いておきましょう。

⑤地政学リスクが緩和する

戦争や紛争などが勃発・継続し、地政学リスクが高まると、安全資産として金需要が高まり、金価格が上昇します。反対に、地政学リスクが緩和されると金需要が低下し、金価格が下落します。不安定な状況では安全資産の金需要が高まり、金価格は上昇しやすくなるのです。

しかし、停戦合意や緊張緩和など平和に向かう報道が出ると、状況は一変します。

歴史的にも、1989年の米ソ冷戦終結時には国際的な緊張緩和と米国の好景気が重なりドルへの信頼が高まった結果、金は大量に売られ、その後10年以上にわたって低迷しました。

1991年の湾岸戦争でも、開戦直後に金価格は一時上昇しましたが、短期間で終結したことで安心感が広がり、リスク資産に資金が戻って相場は以前の水準を下回りました。

2022年に始まったロシアのウクライナ侵攻や、中東情勢の悪化により、世界情勢の緊張は高いままです。しかし、こうした状況がよい方向へ向かい、地政学リスクの軽減につながれば、金価格は下がるでしょう。

⑥金の供給増・需要減

金価格は需要と供給のバランスによって大きく左右されます。一般的に、供給よりも需要が高いと価格は上昇し、需要よりも供給が高いと価格が下がるのです。

近年では、採掘技術の進歩によって金鉱山の生産効率が高まり、供給量が増加しています。

世界の年間金産出量は1995年に約2,300トンだったものが、2018年に約3,556トンへと増加し、25年間で5割以上の伸びを記録しています。

ただし、現在は産業用や宝飾品としての需要が高い状況が続いています。産業用においては、技術革新により金を必要とする量が少なくなれば、需要が下がり、相対的に供給が高まる可能性も考えられます。

また、供給増のもうひとつの要因として、各国中央銀行による保有金の売却があります。経済危機や財政悪化といった局面では、中央銀行が外貨準備の一部として保有する金を市場で売却することが考えられます。各国の大量放出により、供給が一気に高まる可能性があるでしょう。

過去から学ぶ!下落の歴史とその背景

金は有事に強い資産とされ、長期的には上昇傾向を示してきました。しかし、短期的には急落する局面も繰り返し訪れているのです。

ここでは、過去の代表的な金価格の下落事例とその背景を振り返ります。1980年代の米ソ冷戦緊張緩和期、2008年のリーマンショック時、2013年に起きた相場急落の3つの局面で金価格が下がった要因を整理し、共通点と違いを見ていきます。

【1980年代】米ソ間の緊張緩和による金価格下落

1979年末のソ連によるアフガニスタン侵攻で地政学リスクが高まり、金価格は急騰しました。1980年1月には国内金価格が1グラムあたり6,495円に達し、当時の史上最高値を記録しています。

しかし、そのわずか4か月後の1980年5月には1グラムあたり3,645円まで急落し、約3,000円もの大幅な下落となりました。

その背景には、米ソ両国の関係改善があります。ソ連が東西関係の正常化に動いたことで冷戦下の緊張が和らぎ、ドルへの信頼が回復すると、安全資産としての金需要は後退し、金価格下落につながりました。

その後も1980年代を通して、金相場は長期低迷期に入りました。米国の高金利政策によるドル高やインフレの沈静化に加え、1989年の冷戦終結によって地政学リスクが大きく後退したことも影響し、1990年代末まで下落が続きます。

最終的に1999年9月には1グラムあたり962円まで下落し、当時の史上最安値を記録。金市場にとって、まさに「冬の時代」と呼べる長期低迷期となったのです。

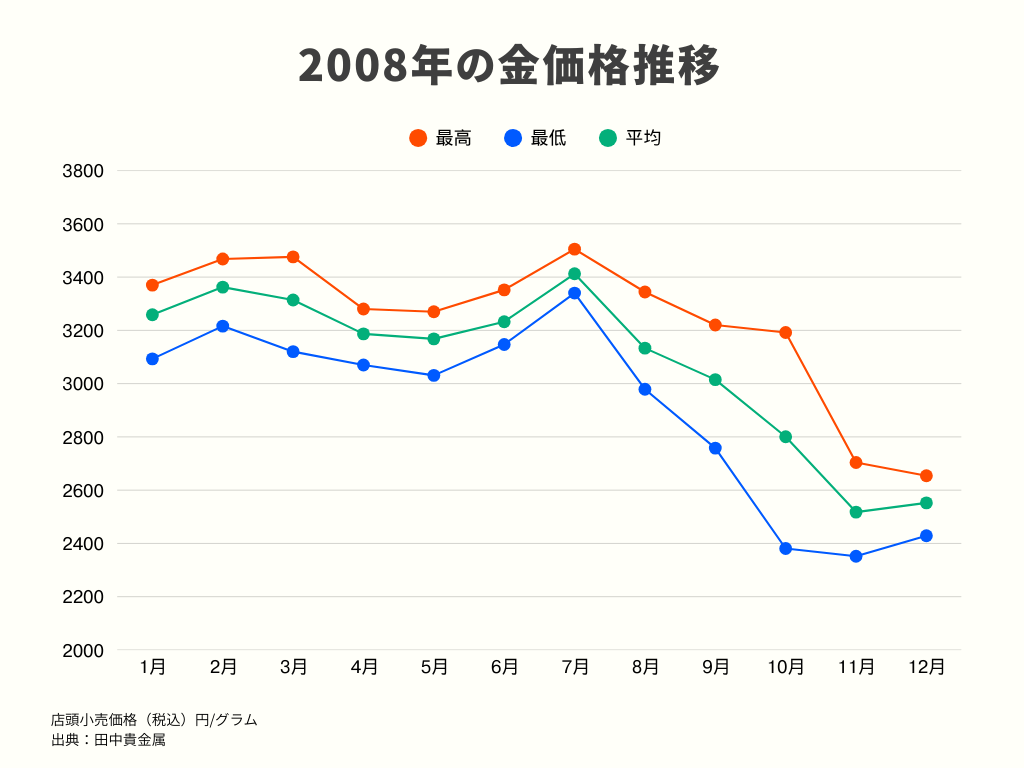

【2008年】リーマンショックによる金価格下落

出典:金価格 店頭小売価格(税込)円/グラム|田中貴金属

2008年9月、米国大手証券会社リーマン・ブラザーズの破綻をきっかけに世界的な金融危機

「リーマンショック」が発生しました。金融市場は大混乱に陥り、信用不安が拡大するなかで、安全資産とされた金も例外ではなく一時的に急落しました。

2008年11月には国内市場で金価格が1グラムあたり2,352円まで値下がりしています。その背景には投資家による「現金化」の動きがありました。

危機下では流動性を最優先するため、多くの資産が売却され、換金性の高い金も手放されることで価格が下落したのです。

しかし、その後各国中央銀行(米FRBなど)が大幅利下げや巨額の資金供給を実施すると、ドル安進行や将来のインフレ懸念が台頭し、金需要は急速に回復しました。

その結果、2011年にはニューヨーク金価格が約1,900ドルに達し、当時の史上最高値(名目ベース)を更新しました。

参考:リーマン・ショックで激震!4年間の「金狂宴」の背景は?|トウシル

【2013年】13年ぶりの金価格下落

2001年頃から2012年まで、金価格は9.11テロや世界的な金融危機、各国による大規模な金融緩和を背景に上昇をたどってきました。

しかし、2013年の金相場は年間を通して下落に転じ、2000年以来13年ぶりに年間ベースでマイナスを記録しています。

背景には、アメリカ経済の回復がありました。FRBが量的緩和の縮小(テーパリング)に踏み切るとの観測が広がり、将来的な金利上昇への期待から金の安全資産としての魅力が大幅に低下。投資マネーは金から株式などリスク資産へ移動しました。

2013年の株式市場は先進国株を中心に活況を呈し、アメリカのS&P500株価指数は過去最高値を更新。その結果、海外の金価格は年間で約28%下落し、1981年以来となる大幅な下落率を記録しました。

富の保全手段としての金の位置づけは後退し、12年間続いた強気相場は終わりを迎えたのです。

参考:金相場、昨年は13年ぶりの下落-資産保全手段として魅力失う|Bloomberg

金価格が下落したときの賢い対策

金価格は2000年の最安値を底に長期的な上昇を続け、2026年1月には一時1グラムあたり3万円を超える過去最高値を更新しました。

ただし、世界情勢や金融政策の変化によって一時的に下落する局面はたびたび訪れます。地政学リスクの緩和や政策金利の引き上げは、代表的な下押し要因です。

ここでは、金価格が下落したときの賢い対策について詳しく解説します。

買い増しする

金価格が下落した局面は、見方を変えれば「割安に購入できる期間」と捉えることができます。長期保有を前提にするのであれば、相場が急落したときこそ少しずつ買い増しを検討する好機といえます。

実際、金利引き上げなどで価格が下がったタイミングは、安値で仕込む絶好の機会です。下落局面で積立投資の継続や追加購入を行うことで平均取得単価を引き下げ、将来の価格回復時に得られる利益幅を大きくできます。

金のアクセサリーも金価格に連動して値付けされるため、相場が安い時期は普段より割安に手に入る点も魅力です。ただし、一度に大金を投じるのではなく、生活費を切り崩さず余裕資金から少額ずつ追加購入することが基本です。

さらに「◯%下落したら買い増す」といったルールを事前に設定しておけば、感情に左右されず戦略的に行動できます。価格下落を悲観するのではなく、将来の反発を見据えて資産を増やす好機と捉えることが重要です。

保有を継続する

金を長期的な資産保有、いわゆる「安全資産」として持っている場合は、目先の下落に振り回される必要はありません。金相場は短期的には上下を繰り返しますが、長期的に見ると上昇の一途をたどっています。

実際、2000年には1グラムあたり約1,000円だった金価格は、2026年には一時3万円を超え、20年余りで約30倍に上昇しています。

2011年の高値後には一時的な下落がありましたが、2010年代後半には再び上昇に転じ、2026年には過去の高値を更新しました。このように、一時的な下落局面でも慌てて売却せずに保有を続けることで、その後の上昇局面の恩恵を受けられます。

実際、各国の中央銀行も金を長期的な価値保全手段として保有し続けており、短期的な相場変動に左右されていません。将来的な上昇を見据えるのであれば、とくに資金化の必要がない限り、下落局面では何もせず保有を続けることが賢明な判断といえるでしょう。

一部売却と分散投資の検討

金の保有比率が資産全体の中で大きくなりすぎた場合は、ポートフォリオ全体の視点から見直すことが必要です。

一般的に、金の組入比率は全資産の10%前後が一つの目安とされています。金価格の上昇によって評価額が増えすぎたときには、一部を売却して利益を確定し、その資金をほかの資産に振り分けることでリスクを分散できます。

株式や債券、不動産など金と異なる値動きをする資産を組み合わせれば、全体としての安定性を高めることが可能です。また、金相場が下落に転じそうな局面では、高値圏のうちに一部を売却しておくのも有効な手段です。

金は大きく上昇した後に利益確定売りが出やすい傾向があり、利上げ局面など将来の下落要因が見込まれるときには、現金化を進める投資家も少なくありません。

このように、資産配分を定期的に見直し、金に偏りすぎないバランスを保つことが長期的な資産形成において重要なポイントです。

金は一時的な下落があっても、長期では安定しやすい

金価格は長期的には比較的底堅いと見られています。ただし、供給の増加や地政学リスクの緩和、政策金利の引き上げ、インフレ率の低下、円高による為替の影響などで一時的に下落することもあります。

金価格が高騰している局面では売却のチャンスです。ブラリバでは、相場が上昇している時期に高額査定となった実績が多数あります。

| 買取アイテム | 買取金額 |

| ブルガリ パレンテシ ネックレス K18 | 106万1,900円 |

| 天皇陛下御在位60年記念 10万円金貨 K24 | 30万5,600円 |

| 純金インゴット K24 | 157万7,000円 |

※2025年12月時点の情報。買取金額は、当日の金価格やアイテムの状態などによって前後します。

相場高騰時には通常より高値で売却できる可能性が高まります。買取を検討する際は、最新の相場動向を確認し、適切なタイミングで行動することが大切です。